So groß ist das Netzwerk der Bayerischen Apotheker

Die Bayerische Apothekerversorgung wird 100 – und wir feiern mit und blicken zurück auf die Anfangsphase, Meilensteine und auf die Herausforderungen. Ein Schwerpunkt dabei liegt auf der Betrachtung der Kapitalanlagen und die Organisation unter dem Dach der Bayerischen Versorgungskammer. Überschattet wird das Jubiläum von Problemen mit Immobilieninvestments.

Die Bayerische Versorgungskammer mit ihren zwölf berufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen ist wie eine Patchworkfamilie – die einen großen Freundeskreis pflegt. Hier gibt es immer wieder etwas zu feiern – und nicht immer läuft alles nach Plan. Ein Jubiläum steht in diesem Jahr unter anderem bei der Bayerischen Apothekerversorgung (BApV) ins Haus.

Die berufsständische Pflichtversorgungseinrichtung für Apothekerinnen und Apotheker, die der Bayerischen Landesapothekerkammer als Pflichtmitglied angehören, wurde am 1. Juli 1925 auf Initiative des Berufstandes der Apothekerinnen und Apotheker in Bayern als „interkollegiale Solidaritäts- und Selbsthilfeeinrichtung“ gegründet. Außerdem sind alle Pharmaziepraktikanten, die in ihrem Zuständigkeitsbereich pharmazeutisch tätig sind, Pflichtmitglieder. Die Jubilarin ist nicht nur das älteste, sondern auch das größte Versorgungswerk für Apotheker.

Bayerische Apothekerversorgung unter dem Dach der BVK

Mit der Verwaltung der vor genau 100 Jahren errichteten Bayerischen Apothekerversorgung wurde die damalige Bayerische Versicherungskammer betraut. Sie ist eine Vorläuferin der heutigen Bayerischen Versorgungskammer (BVK). Die unter ihrem Dach versammelten berufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen machen sie zur größten öffentlich-rechtlichen Versorgungsgruppe Deutschlands mit Kapitalanlagen im Marktwert von 117 Milliarden Euro.

Damit ist die BVK einer von wenigen Großanlegern, die im globalen Maßstab Beachtung finden, zum Beispiel in der jährlichen Statistik des Thinking Ahead Institute. Als eine von nur fünf deutschen Kapitalsammelstellen belegte sie voriges Jahr im Ranking der „Global top 300 pension funds“ den 32. Platz. Auch das ist ein Grund zum Feiern.

Wachstum und Schwund

Aufgabe der BApV ist es, ihren Mitgliedern und deren Hinterbliebenen eine angemessene Versorgung zu gewähren. Zum Aufbau ihrer Altersversorgung entrichten die Mitglieder Pflichtbeiträge an das Versorgungswerk. Auch freiwillige Mehrzahlungen sind erlaubt. Sie werden in derselben Höhe wie die Pflichtbeiträge verrentet. Und es wird ein Kapitalstock gebildet.

Am Tag der Gründung zählte die Bayerische Apothekerversorgung 1.340 Mitglieder. Diese Zahl splittet sich auf in 585 Apothekenbesitzer, 61 Apothekenpächter und 694 Angestellte. Unter den Mitgliedern waren zunächst nur sieben Frauen. An Beiträgen gingen im Jahr 1925 rund 438.000 Reichsmark (RM) ein. Die Versorgungsleistungen betrugen im Gründungsjahr rund 1.800 RM für Sterbegelder. 98 Jahre später, im Geschäftsjahr 2023, zählte das Versorgungswerk 32.236 Mitglieder. Beitragseinnahmen von 282,6 Millionen Euro und Kapitalerträgen von rund einer halben Milliarde Euro standen 331,1 Millionen Euro an laufenden Leistungen für Ruhegeld im Alter, bei Berufsunfähigkeit und für Hinterbliebene gegenüber.

Der Anteil der Frauen ist im Laufe der Jahrzehnte von ursprünglich 0,5 auf fast 74 Prozent gestiegen. Ein anderer Trend ist problematisch: Laut dem Bayerischen Apothekerverband ist die Zahl der Apotheken in der Region im zwölften Jahr in Folge rückläufig. Ende vergangenen Jahres lag sie bei 2.697. Hauptgründe seien die „seit Jahren nicht angepasste Vergütung für rezeptpflichtige Arzneimittel und damit einhergehend zunehmende Probleme bei der Personal- oder Nachfolgersuche“. Das wirft einen Schatten auf die Erfolgsgeschichte der BApV.

Pioniere des berufsständischen Versorgungswesens

Peter Hartmann zählt die Bayerische Apothekerversorgung zu den Pionieren des berufsständischen Versorgungswesens in Deutschland. Der Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. (ABV) sagt: „Nachdem die Hyperinflation Anfang der 1920er Jahre die private Eigenvorsorge fast vollständig entwertet hatte und Ruheständler sowie Witwen der Freien Berufe in diesen Tagen wortwörtlich vor dem Nichts standen, setzte sich in dieser extremen Notlage im Berufsstand der Apotheker die Überzeugung durch, dass eine gemeinschaftlich organisierte Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung dringend erforderlich sei.“

Die Eigeninitiative und Solidarität des Berufsstandes seien mit der Durchsetzungsmacht des öffentlichen Rechtes kombiniert worden. Mit der Einführung dieses besonderen Systems, das Umlagefinanzierung mit Kapitaldeckung verband, war die Bayerische Apothekerversorgung zum Vorbild und Impulsgeber für die Entstehung vieler weiterer Versorgungswerke in anderen Freien Berufen geworden, so Hartmann.

Aus Anlass des 100. Jahrestages der BApV fand am 15. September 2025 in München ein Festakt statt. Da dieser mit unserem Redaktionsschluss zusammenfiel, können wir an dieser Stelle nicht berichten, welche Meilensteine der angekündigte Festredner, der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann, aus den Geschichtsbüchern der Apothekerversorgung besonders gewürdigt hat. Die Bayerische Versorgungskammer, die die Geschäfte der Apothekerversorgung führt, ist eine sogenannte staatliche Oberbehörde, die dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration unmittelbar nachgeordnet ist. Diese Konstellation erklärt den Festredner.

Aktuell steht ein weiterer runder Geburtstag an: Auch die Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen – ebenfalls Teil der BVK-Patchworkfamilie – wird in diesem Jahr einhundert. Hier steigt die Party am 23. Oktober im Künstlerhaus in München. Die Versicherten sind in dem Fall die überwiegend künstlerisch tätigen Beschäftigten an deutschen Theatern. Ihnen bietet die Versorgungsanstalt neben der gesetzlichen Rente eine zusätzliche Alters-, eine Berufsunfähigkeits- und eine Hinterbliebenenversorgung.

BVK und Versicherungskammer sind miteinander verwandt

Die Geschichte der BVK reicht weit in das 19. Jahrhundert zurück. König Maximilian I. Joseph von Bayern gilt als der Schöpfer des modernen bayerischen Staates. Wie die Versicherungskammer Bayern ausführt, hatte er im Jahre 1811 „eine ganz großartige Idee: eine Versicherung ‚zum Schutz und Wohle des bayerischen Volkes‘. Denn die Angst war groß in der damaligen Zeit. Besonders vor Bränden, denen die mit viel Holz gebauten Häuser schutzlos ausgeliefert waren und die oft die gesamte Existenz vernichteten.“

Mit der Gründung der „Allgemeinen Brandversicherungsanstalt“ habe der König – frei von jedem wirtschaftlichen Hintergedanken – den Grundstein für einen der erfolgreichsten Versicherungskonzerne Deutschlands gelegt, wie der Konzern Versicherungskammer heute nicht ohne Stolz und in eigener Sache zu berichten weiß. 1875, also vor genau 150 Jahren, wurde innerhalb der Bayerischen Brandversicherungsanstalt die Behörde Brandversicherungskammer von König Ludwig II. gegründet. Nach dem Ende der Monarchie wurde die Brandversicherungskammer 1919 in Bayerische Versicherungskammer umbenannt.

Ein Fest jagt das nächste

Fast möchte man meinen, dass sie in München aus dem Feiern gar nicht mehr herauskommen. Denn vor zwei Jahren haben sie bei der BVK bereits den 100. Geburtstag der mächtigen Bayerischen Ärzteversorgung gefeiert. Auch sie – das älteste und mit Abstand größte berufsständische Versorgungswerk Deutschlands – bildet eine Säule der Versorgungskammer. Groß gefeiert wurde auch schon 2016. 100 Jahre zuvor wurde die älteste heute noch existierende Versorgungseinrichtung unter dem Dach der BVK gegründet, der Bayerische Versorgungsverband.

Doch zurück zur BVK ins Jahr 1995. Damals wurden in München die Weichen neu gestellt. Seither gehen die zuvor verbandelten privatwirtschaftlichen und die öffentlich-rechtlichen Zweige der traditionsreichen Bayerischen Versicherungskammer getrennte Wege. Die sogenannte „Kammertrennung“ im Zuge der Privatisierung ließ aus dem privatwirtschaftlichen Teil des Geschäfts die Versicherungskammer Bayern entstehen, aus dem öffentlich-rechtlichen Teil entstand die Bayerische Versicherungskammer-Versorgung, kurz Bayerische Versorgungskammer. Heute beschäftigt die BVK circa 1.620 Mitarbeiter, darunter sind Experten für Fragen der Altersversorgung der jeweiligen Berufsgruppen sowie Spezialisten für Kapitalanlage, Bau- und Immobilienmanagement, Versicherungsmathematik und IT.

„Die Erfolgsgeschichte eines ganzen Jahrhunderts ist eine große Errungenschaft, zu der auch die Bayerische Versorgungskammer beitragen konnte“, erklärt Axel Uttenreuter anlässlich des 100. Apotheker-Jubiläums. In eigener Sache verdeutlicht der BVK-Vorstandschef, dass sein Haus konsequent die Synergien nutze, „die sich durch ihre Größe und Struktur ergeben, sei es in der Kapitalanlage, der Digitalisierung oder der strategischen Weiterentwicklung. Dieses Zusammenspiel von Erfahrung, Effizienz und Verantwortung stärkt jedes einzelne Versorgungswerk und damit auch die Bayerische Apothekerversorgung.“

Das Fundament der berufsständischen Versorgung

Berufsständische Versorgungswerke sind das Fundament der Altersvorsorge für die sogenannten Freien Berufe und Selbsthilfeeinrichtungen der einzelnen Berufsstände. Ihre Mitglieder sind nicht nur Ärzte oder Apotheker, sondern auch Architekten, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater beziehungsweise Steuerbevollmächtigte sowie Tierärzte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer. Aber auch Zahnärzte sowie selbstständige Ingenieure und Psychotherapeuten sind Teil der berufsständischen Versorgung, für die jeweils landesrechtliche Regelungen gelten.

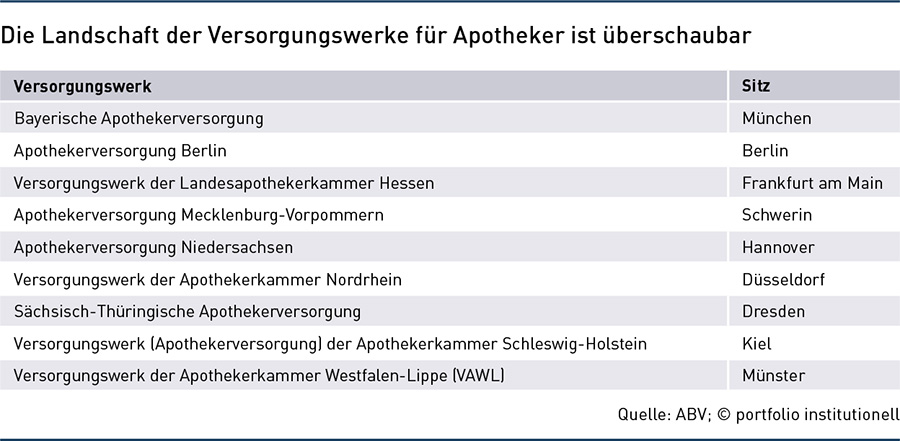

Da die Bundesländer die ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit für die berufsständische Versorgung haben, ist die Einrichtung eines Versorgungswerkes auf Bundesebene nicht möglich. Aus diesem Grund ist die Landschaft der Versorgungswerke fragmentiert. In Deutschland gibt es insgesamt 91 berufsständische Versorgungswerke mit Kapitalanlagen von geschätzten 270 Milliarden Euro. Sie kümmern sich um die Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung ihrer rund 1,1 Millionen Mitglieder, darunter etwa 320.000 Rentner.

Die berufsständische Versorgung gehört zur Regelsicherung der ersten Säule der Altersversorgung in Deutschland und ist nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen gleichberechtigt mit der gesetzlichen Rentenversicherung und der Beamtenversorgung. „Die berufsständische Versorgung mit ihrem grundsätzlich der gesetzlichen Rentenversicherung nachgebildeten Leistungskatalog finanziert sich – historisch begründet und von der Sache her konsequent – kollektiv in einer Mischung aus Umlagen und Kapitaldeckung“, benennt der Aktuar Prof. Dr. Klaus Heubeck den Rahmen. In den meisten Versorgungswerken werde das sogenannte offene Deckungsplanverfahren angewandt, in einigen auch ein modifiziertes Anwartschaftsdeckungsverfahren. „Beiden Verfahren gemeinsam und wesentliches Element der Finanzierung ist ihre über viele Jahrgänge und Generationen hinausreichende Solidarkomponente“, stellt Heubeck fest.

Anforderungen an ein zeitgemäßes Finanzierungssystem

Dr. Lothar Wittek, Vorsitzender des Kammerrats der Bayerischen Versorgungskammer, blickt anlässlich des 100. Geburtstags der BApV zurück und ordnet die Anforderungen an ein zeitgemäßes Finanzierungssystem ein: „Nachdem sich im vergangenen Jahrzehnt eine andauernde Niedrigzinsphase abzeichnete, wurde zu Beginn des Jahres 2015 auf Initiative des langjährigen Landes- und Verwaltungsausschussvorsitzenden Johannes Metzger das über viele Jahrzehnte bewährte Anwartschaftsdeckungsverfahren um wesentliche Elemente des offenen Deckungsplanverfahrens ergänzt, ein Meilenstein wegweisend auch für andere Versorgungswerke“, erinnert sich Wittek. „War das Ziel zunächst nur, ausreichend Risikotragfähigkeit zu schaffen, verständigte man sich in der Folge auch, dies gegebenenfalls zur Sicherung der langfristigen Finanzierbarkeit der eingegangenen Verpflichtungen anzuwenden.“

Inzwischen habe sich die Ausgangssituation durch den deutlichen Anstieg des Zinsniveaus und dem Rückgang der Inflation so weit gebessert, dass der Landesausschuss davon absah, aktiv in die Steuerung des Finanzierungssystems einzugreifen, erklärt er. „So sind bis heute alle Leistungsverpflichtungen aus dem eingezahlten Kapital gedeckt, was die große Sicherheit und Zuverlässigkeit des Versorgungswerkes erneut belegt.“

Familiäre Bande und neue Beziehungen

Wenn wir den Fokus auf die anderen berufsständischen Versorgungswerke erweitern, sticht das Jahr 1957 ins Auge. Denn es markiert einen Wendepunkt für berufsständische Versorgungswerke: Der Deutsche Bundestag verweigerte den Angehörigen der kammergebundenen Freien Berufe die Aufnahme in die gesetzliche Rentenversicherung, wie ABV-Hauptgeschäftsführer Hartmann in Erinnerung ruft. „Praktisch in letzter Minute gelang es den berufsständischen Vertretern, im damaligen Angestelltenversicherungsgesetz das Befreiungsrecht der angestellten Berufsangehörigen zugunsten der Versorgungswerke durchzusetzen.“ Mit dem Befreiungsrecht wurde die „tragfähige Grundlage“ für die flächendeckende Einrichtung weiterer Versorgungswerke für niedergelassene und für angestellt tätige Angehörige der verkammerten Freien Berufe geschaffen.

Die anschließende Entwicklung wirkte sich auf das Aufgabenfeld der Bayerischen Apothekerversorgung aus. Ihr Zuständigkeitsbereich erstreckt sich heute aufgrund von Staatsverträgen über die eigenen Landesgrenzen hinaus auch auf Apothekerinnen und Apotheker, die Pflichtmitglieder der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind. Die länderübergreifende Zusammenarbeit erklärt teilweise, warum es in Deutschland mit seinen 16 Bundesländern nicht ebenso viele Versorgungswerke für Apotheker gibt, sondern nur neun (siehe Tabelle). Während sich die Apothekerversorgung Berlin um die Altersvorsorge der Brandenburger Kollegen kümmert, haben die Apotheker aus Niedersachsen die Ruhestandsplanung ihrer Weggefährten in Hamburg und Sachsen-Anhalt mit im Blick.

Zweigeteilt gestaltet sich hingegen die Apothekerversorgung in Nordrhein-Westfalen. Hier stehen sich das Versorgungswerk der Apothekerkammer Nordrhein (VANR) in Düsseldorf und das Pendant der Apothekerkammer Westfalen-Lippe (VAWL) mit Sitz in Münster gegenüber. Der Einfluss der Münsteraner ist nicht auf ihre Region beschränkt, sondern erstreckt sich bis nach Bremen zu den dortigen Apothekern.

Weitere Querverbindungen

Die Experten des VANR um Hauptgeschäftsführer Jens Hennes kümmern sich neben der Apothekerversorgung in ihrer Region auch um das Versorgungswerk der Tierärztekammer Nordrhein. Ähnlich wie bei der BVK tut sich bei den Versorgungswerken also auch berufsstandübergreifend etwas. Für Tierärzte gibt es laut ABV ebenfalls neun Versorgungswerke. Die Strukturen dieser Einrichtungen sind nicht deckungsgleich mit denen der Apotheker. Zum Beispiel gibt es für die Tierärzte in den Ländern Sachsen und Thüringen separate Versorgungswerke.

Gänzlich umgekehrt ist das bei den Wirtschaftsprüfern. Hier gibt es bundesweit nur zwei Versorgungswerke: Dem 1993 gegründeten Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer im Lande Nordrhein-Westfalen (WPV) haben sich außer dem Saarland alle Bundesländer angeschlossen. Die Grundlage dafür sind Staatsverträge mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Die Wirtschaftsprüfer des Saarlandes sind jedoch nicht auf sich allein gestellt. Sie werden umsorgt vom „Versorgungswerk der Steuerberater und Steuerberaterinnen / Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüferinnen im Saarland“. In Bayern wiederum machen die Rechtsanwälte und die Steuerberater gemeinsame Sache in der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung – unter dem Dach der BVK.

Ein Versorgungswerk für zwei Bundesländer

Die Bayerische Apothekerversorgung wiederum pflegt enge Beziehungen nach Thüringen und Sachsen. Für die beiden Bundesländer gibt es ein gemeinsames Versorgungswerk, die am 1. Mai 1992 gegründete Sächsisch-Thüringische Apothekerversorgung mit Sitz in Dresden. Die gemeinsame Einrichtung der Sächsischen Landesapothekerkammer und der Landesapothekerkammer Thüringen ist eines der neun Apothekerversorgungswerke in der ABV-Statistik.

Die Pharmazeuten Bayerns haben ihre Kolleginnen und Kollegen Sachsen und Thüringen bei der Gründung ihres gemeinsamen Versorgungswerks und in den ersten Jahren ihres Bestehens mit Rat und Tat begleitet. Diese Verbundenheit besteht bis heute – zum Beispiel bei der Verwaltung der Kapitalanlagen in Form eines Kooperationsvertrags mit der Bayerischen Versorgungskammer. Die Assets, um die es dabei geht, belaufen sich auf einen Buchwert von 803 Millionen Euro (2023).

Im vergangenen Jahr gab es bei den Dresdnern an einer anderen wichtigen Stellschraube der berufsständischen Versorgung ein Novum. Seither steuert die Verwaltungsgemeinschaft für Versorgungswerke (VGV), ein Zusammenschluss von acht berufsständischen Versorgungswerken der verkammerten Freien Berufe mit etwa 200.000 Versicherten, auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung die versicherungsmathematische Betreuung der Sächsisch-Thüringischen Apothekerversorgung. Damit ging eine Epoche zu Ende. Nach über 30-jähriger Betreuung durch die Bayerische Apothekerversorgung übernahm die in Berlin ansässige VGV die versicherungsmathematische Betreuung des Versorgungswerks. Während die VGVler die Versicherungsmathematik der Apotheker in Thüringen und Sachsen durchrechnen, kümmert sich die BVK unverändert um deren Kapitalanlagen-Mixtur.

Ohne Kapitalanlagen keine Rente

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Bayerischen Apothekerversorgung wurde ein Interview mit Dr. Christian Ebersperger veröffentlicht. Gefragt nach den aktuellen und künftigen Herausforderungen, erklärt das zuständige Mitglied des Vorstands der Bayerischen Versorgungskammer für die Bayerische Apothekerversorgung: „Da ist zum einen die demografische Entwicklung in Deutschland, die selbstverständlich auch Auswirkungen auf die BApV haben wird. Die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland steigt kontinuierlich an. Die Mitglieder der berufsständischen Versorgungswerke haben zudem im Durchschnitt eine vier Jahre höhere Lebenserwartung als die Allgemeinbevölkerung.“

Diese erfreuliche Entwicklung einer steigenden Lebenserwartung fordere alle Altersversorgungssysteme heraus, wie Ebersperger in seinen Ausführungen betont. „Denn die damit verbundenen längeren Rentenlaufzeiten müssen finanziert werden. Das führt zur zweiten großen Herausforderung der Apothekerversorgung: die Kapitalanlage. Wir benötigen bei der kapitalgedeckten Altersversorgung nicht nur eine Nettorendite, die den Rechnungszins abdeckt, sondern darüber hinaus Überschüsse, mit denen wir Renten und Anwartschaften dynamisieren können.“

Über sichere und langfristige festverzinsliche Anleihen gehe das schon lange nicht mehr. „Wir sind zwar Gott sei Dank inzwischen heraus aus einer Zeit von Nullzinsen oder sogar negativen Zinsen. Dennoch besteht weiterhin ein relativ niedriges Zinsniveau. Wir haben daher unsere Kapitalanlagen deutlich verbreitert und diversifiziert.“

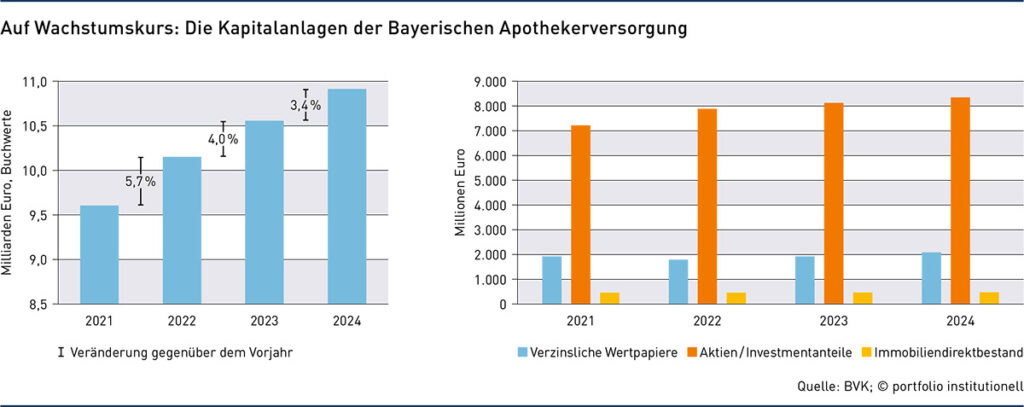

Mehr als zehn Milliarden Euro abgesammelt

Vor drei Jahren haben die Kapitalanlagen der Bayerischen Apothekerversorgung die Marke von zehn Milliarden Euro überschritten. Inzwischen summieren sie sich auf einen Buchwert von 10,9 Milliarden Euro (siehe Diagramm). Der BVK-Geschäftsbericht ist eine erste Anlaufstelle, um sich einen Überblick über die Struktur der Assets zu machen. Größter Posten im Apothekerportfolio sind demnach „Aktien und Investmentanteile“. Doch diese Bezeichnung ist irreführend. Eine präzise Aufschlüsselung ihrer Struktur findet sich im Geschäftsbericht der BApV.

Demnach dominiert ein Versorgungswerk-Masterfonds die Kapitalanlagen. Darin waren am Jahresende 2023 sowohl 23 Wertpapier- als auch 15 Immobilienspezialfonds enthalten. Zusammen stehen die Buchwerte dieser Investments für 77 Prozent aller Kapitalanlagen. Die Zahl der Managementmandate belief sich auf 281. Ebenso wie andere Großanleger haben auch die Apotheker im Zuge der Zinswende 2022 den Anteil der Renten erhöht. Die Mindestzinsanforderung – der sogenannte Mischrechnungszins, der sich aus den drei Anwartschaftsverbänden der BApV ergibt – betrug zum 31. Dezember 2022 3,44 Prozent.

Skeptiker sprachen anfangs von einer Notgroschenversorgung

Mit Kapitalanlagen von rund 31 Milliarden Euro hat die im Oktober 1923 gegründete und damit fast zwei Jahre ältere Bayerische Ärzteversorgung gegenüber den Apothekern auch hier die Nase vorn. Letztere ist unter anderem für die Alterssicherung von über 150.000 ärztlichen, zahnärztlichen und tierärztlichen Mitgliedern und deren Hinterbliebenen verantwortlich. Und auch sie blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück: „Mitten in den Wirren und wirtschaftlichen Nöten nach dem Ersten Weltkrieg beschließt der 3. Bayerische Ärztetag 1921 die Gründung einer ‚Pensionsversicherung der Bayerischen Ärzte‘“, wie man auf der Homepage nachlesen kann. In den Anfangsjahren sei sie von einigen als „Notgroschenversorgung“ belächelt worden.

Von einer „Notgroschenversorgung“ kann heute sowohl bei den Versorgungswerken für Ärzte als auch bei den Apothekern schon gar nicht bei der BVK die Rede sein. Doch wie in jeder Familie gibt es auch hier Probleme. Und die betreffen in diesem Fall die Immobilien. So haben die Bayerische Apothekerversorgung und andere gesetzlich durch die BVK vertretene Versorgungseinrichtungen erstrangig besicherte Realkredite zur Finanzierung von drei Objekten an die später krachend gescheiterte Signa-Gruppe ausgegeben, darunter das KaDeWe in Berlin. Zusätzlich zu den Problemen, die sich daraus ergeben, werden die Bayerische Versorgungskammer und ihre Einrichtungen nun auch von Investments am US-Immobilienmarkt eingeholt, die unter Druck stehen. Auch wenn das die Festtagsstimmung in München derzeit trübt, kommen auch wieder bessere Zeiten. Und sicher noch zahlreiche weitere Jubiläen rund um die Patchworkfamilie.

Autoren: Tobias BürgerSchlagworte: Berufsständische Versorgungswerke | Print-Ausgabe

In Verbindung stehende Artikel:

Schreiben Sie einen Kommentar