Generationenvertrag wackelt – was tun?

Hansjörg Müllerleile ist seit 1. Januar 2022 Sprecher der Geschäftsführung des Versorgungswerks Metallrente. Zuvor war der Jurist Direktor „Corporate Pensions and related Benefits“ und Leiter des Rechtsbereichs der Bosch Pensionsfonds AG. (Quelle: Metallrente)

An Anregungen für modernere und einfachere Altersvorsorge mangelt es nicht. Aktuelle Reformideen ignorieren allerdings häufig die Interessen der jungen Generationen. Wie der Generationenvertrag in allen drei Säulen gefährdet wird.

Eine Generation schuldet der nächsten Generation die Güter, Ressourcen und Institutionen, die sie braucht, damit es ihr hinreichend gut geht, hat ein Wissenschaftler vor längerem einmal den Generationenvertrag umschrieben. Gerade in der Altersvorsorge muss man sich angesichts begrenzter Ressourcen Gedanken machen, wie man für einen intergenerationellen Ausgleich sorgt, betont der Pensionsberater Heubeck. Das Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung sinkt über die Generationen. Dies gilt auch für die bAV, wo neue Mitarbeiter schlechtere Zusagen als Ältere bekommen, weil Arbeitgeber kaum noch genug Gesamtbudget für die bAV haben. Der Grund: Arbeitsrechtliche Zusagen sind für die gesamte Dauer vorgegeben und eine Anpassung nach unten ist kaum möglich. Am gerechtesten geht es noch in der privaten Altersvorsorge zu, die durch individuelle Kalkulation je nach Kapitalmarktlage dieselben Chancen für Jung und Alt bietet.

Doch wie sorgt die junge Generation vor, die es angesichts der Ungerechtigkeit in den ersten beiden Schichten besonders nötig hat? Aufschluss gibt die Studie „Jugend, Vorsorge, Finanzen“ vom Versorgungswerk Metallrente auf Basis einer Umfrage unter 2.500 Leuten im Alter von 17 bis 27 Jahren. Ergebnis 2025: Eine ideale Altersvorsorge soll lebenslang ausgezahlt werden, sagen 96 Prozent der Befragten. Gewollt ist ein cleverer Mix aus Sicherheit und Rendite. 95 Prozent legen den Fokus auf Sicherheit und fast 95 Prozent auf eine attraktive Wertsteigerung. „Diese Wünsche entsprechen den Kernstärken der betrieblichen Altersvorsorge“, sagt Metallrente-Geschäftsführer Hansjörg Müllerleile.

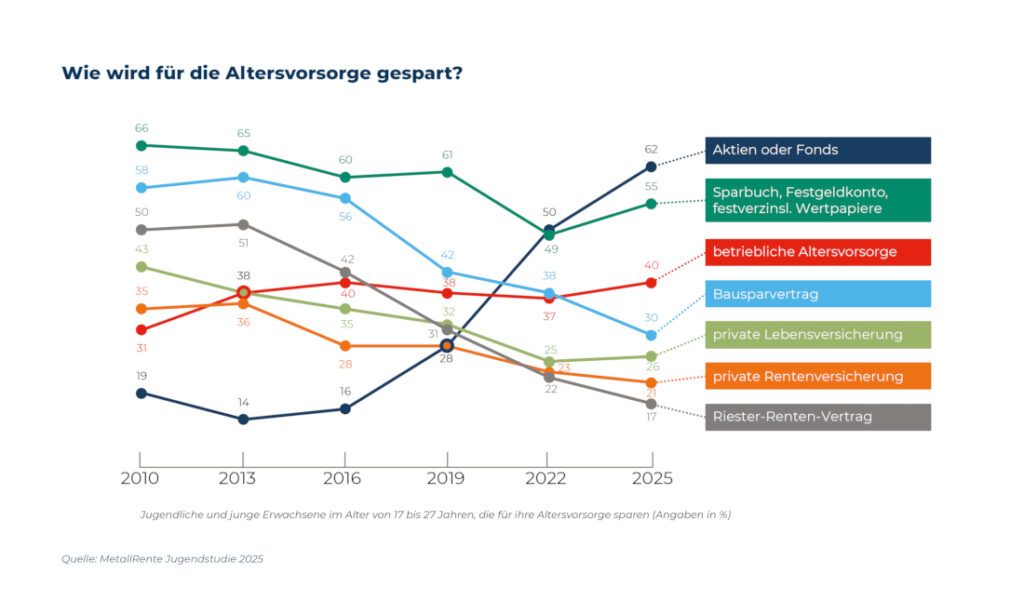

Inzwischen sind Aktien und Fonds mit 62 Prozent das beliebteste Sparinstrument für die Altersvorsorge. Auf Platz drei nach Sparbuch und Festverzinslichen rangiert die bAV mit 40 Prozent, wobei Mehrfachangaben erlaubt waren – siehe Grafik. „Junge Menschen wissen, dass die gesetzliche Rente allein kaum reichen wird“, fasst Müllerleile die Ergebnisse zusammen. Aber nur 54 Prozent setzten die Erkenntnis bisher auch in Zusatzvorsorge um, weil ihnen das Geld oder das Wissen fehlen. Immerhin: Für 73 Prozent derjenigen, die noch nicht fürs Alter sparen, wäre die bAV der Königsweg. „Das liegt auch daran, dass Arbeitgeber zunehmend als stabile und verlässliche Partner auch in der Altersvorsorge wahrgenommen werden“, so Müllerleile.

Viele Junge schätzen, später keine nennenswerte gesetzliche Rente zu bekommen, obwohl sie mit stark steigenden Beiträgen rechnen. Das Missverhältnis zwischen den Generationen könnte demnächst noch wachsen: Der „Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten“ sieht vor, das Niveau bei der gesetzlichen Rente bis 2031 bei mindestens 48 Prozent (netto vor Steuern) zu halten. Diese Haltelinie, derzeit nur bis Ende 2025 sicher, muss gegenfinanziert werden – entweder durch höhere Beiträge oder mit noch mehr Steuermitteln. Eine Studie von Martin Werding, Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft und Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum, zeigt die Folgen. Im Falle einer Steuerfinanzierung stiegen die Bundesmittel für die gesetzliche Rente selbst in der günstigsten Variante von aktuell rund 142 Milliarden Euro bis 2040 auf rund 198 Milliarden Euro und bis 2060 sogar auf knapp 270 Milliarden Euro an (alle Angaben in heutigen Preisen). Hier droht also eine Systemsprengung.

Alternativ könnte die Bundesregierung die Haltelinie mit stärker steigenden Beiträgen finanzieren. Dann müsste der Beitragssatz von heute 18,6 Prozent in Richtung 25 Prozent angehoben werden. „Besonders betroffen wären Versicherte unter 48 Jahren, am meisten die heute 20- bis 30-Jährigen“, so Werding. Aufgrund höherer Beiträge und einer steigenden Steuerbelastung hätten sie weniger Mittel zur Verfügung, um privat vorzusorgen. Ältere Jahrgänge profitierten von der Haltelinie, weil sie höhere Renten erhielten, ohne dafür vorab lange Zeit höhere Beiträge zahlen zu müssen.

Die Studie vergleicht die gesetzliche Rente mit Haltelinie mit einer Kombination aus gesetzlicher Rente ohne Haltelinie und ergänzender kapitalgedeckter Vorsorge. Dabei wird unterstellt, die Beitragssatzdifferenz mit und ohne Haltelinie als Einzahlungen für ergänzende Kapitaldeckung zu nutzen – in der Spitze rund zwei Prozent der Differenz bis 2027, danach weiter steigend. Ergebnis: Bereits bei konservativen Renditeannahmen (Nominalrendite von 4,0 Prozent pro Jahr) erzielen Jüngere mit ergänzender kapitalgedeckter Vorsorge langfristig höhere Renten von mindestens 200 Euro im Monat – bei chancenorientierter Anlage (Nominalrendite von 8,0 Prozent pro Jahr) sogar mehr als 600 Euro monatlich zusätzlich.

Als Weg dazu empfiehlt Werding mehr Verbindlichkeit in der Zusatzversorgung und konkret ein Auto-Enrolment, also die automatische Teilnahme an der privaten oder betrieblichen Vorsorge, es sei denn, man widerspricht (Opt-out). Bislang beruhen in Deutschland selbst staatlich geförderte Vorsorgelösungen wie die Riester-Rente und die bAV auf Freiwilligkeit. Der Gesetzentwurf zur Haltelinie geht aber genau in die falsche Richtung. Bei einer alternden Bevölkerung lässt sich das Ziel einer langfristig tragfähigen Alterssicherung nur mit einem angemessenen Mix aus Umlagefinanzierung und Kapitaldeckung erreichen, resümiert Werding.

Und auch ein anderes Gesetzesvorhaben geht in die falsche Richtung. Bekanntlich soll die bisherige Riester-Rente in ein neues Vorsorgeprodukt überführt und mit dem Verzicht auf Garantiezwang sowie der Reduzierung von Kosten reformiert werden und dabei erstmals auch ein Altersvorsorgedepot erlaubt werden, das nicht auf eine lebenslange Rente ausgelegt ist, sondern schon mit 85 Jahren enden darf. Dieser Entnahmeplan sei mit Tücken verbunden, denn „nur mit lebenslangen Rentenlösungen innerhalb einer Risikogemeinschaft kann das Risiko der Langlebigkeit abgesichert und ein stabiles Einkommen bis ans Lebensende gewährleistet werden“, stellte Susanna Adelhardt, Vorsitzende der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), klar. „Es wäre falsch, dem Einzelnen in der Leistungsphase die gesamte finanzielle Verantwortung zu übertragen und ihn zu zwingen, Langlebigkeitsrisiko, Anlagerisiken und potenzielle Marktschwankungen allein zu tragen“, ergänzt Dr. Georg Thurnes. „Individuelle Vermögensbildung, die zudem die Leistungsphase vollkommen ausblendet, darf nicht besser gefördert werden als sozialpolitisch hochwertige und kostengünstige bAV“, so der Aba-Vorstand weiter.

Apropos bAV: Der neue BRSG-II-Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der vor der Sommerpause nicht mehr vom Bundestag behandelt wurde, ignoriert ebenfalls die Generationengerechtigkeit. Um mehr Gerechtigkeit zwischen den Generationen herzustellen, fordert Dr. Friedemann Lucius, Chefaktuar bei Heubeck, eine Kurskorrektur. „Viele Bestände sind rentnerlastig und neue Mitarbeiter werden allenfalls auf die Entgeltumwandlung verwiesen.“ Die Finanzierung geschützter Besitzstände zu Lasten junger Anwärter gefährde den gesellschaftlichen Zusammenhalt und werde damit zum sozialpolitischen Problem. Vorerst bleibt es aber dabei, dass junge Anwärter schlechtere Startbedingungen in der bAV vorfinden als die Generationen zuvor.

Die DAV hat inzwischen eine „Agenda 2025 für die Alterssicherung“ gefordert. Spätestens 2035, wenn alle geburtenstarken Jahrgänge in Rente sind, müsse eine zukunftsfeste und stabile Alterssicherung etabliert sein. „Wir brauchen ein langfristiges Zielbild, das die notwendigen Weichen stellt, um der steigenden Zahl an Rentenbeziehern verantwortungsvoll zu begegnen und die Belastungen zwischen Beitragszahlern, Leistungsbeziehern und dem Staatshaushalt generationengerecht zu verteilen“, so DAV-Chefin Adelhardt. Um die finanziellen Folgen für die verschiedenen Generationen auszutarieren, brauche es eine systematische Verknüpfung von Versorgungshöhe und Finanzierungslast. Besitzstände, steuerliche Anreize, Renteneintrittsalter, Erweiterung der Kapitaldeckung, Freiwilligkeit oder Pflicht – alles müsse auf den Tisch. „Populäre kurzfristige Wohltaten von heute seien die Belastungen der nächsten Generation und verletzen jede Definition von Generationengerechtigkeit“, so Adelhardt.

Autoren: Detlef PohlSchlagworte: Betriebliche Altersversorgung (bAV) | Rentensystem

In Verbindung stehende Artikel:

Schreiben Sie einen Kommentar